Der PCR-Test ist ein DNA- und RNA-Messverfahren. Er wird in der medizinischen Diagnostik zur Erkennung von Infektionskrankheiten, in der Forensik zur DNA-Analyse und in der Forschung zur Untersuchung vielfältiger genetischer Mutationen eingesetzt. Das Wort „PCR“ steht für P wie Polymerase und CR wie Chain Reaction, was übersetzt Polymerase-Kettenreaktion bedeutet und wortwörtlich zu verstehen ist, weil die sogenannte Amplifikation, also die DNA- und RNA-Vervielfältigung mit der PCR-Thermocycler-Technik, innerhalb von wenigen Minuten über die Bühne geht. Der PCR-Test zeichnet sich durch seine hohe Sensitivität und Spezifität aus, was ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug in allen Naturwissenschaften und der Medizindiagnostik macht. Seit dem ersten PCR-Test, den sein Erfinder Kary Mullis 1983 in den USA durchführte, hat sich das Verfahren rasant weiterentwickelt und weltweit seinen Einzug in alle Biolabore dieser Welt gehalten. Dank moderner KI-gesteuerter Datenverarbeitung werden die Genanalysen jetzt noch präziser und der Probendurchsatz immer schneller. Die in Echtzeit/Real Time automatisiert laufenden PCR-Test-Analysen ermöglichen im Industrielabor einen besonders hohen Probendurchsatz.

Der PCR-Test vermag die vielfältigsten Fragen zu beantworten und diese in der Landwirtschaft, Medizin und dem Umweltschutz umzusetzen. Beispielsweise das Erkennen von Erbkrankheiten bei Menschen und Tieren, die Diagnostik von Infektionskrankheiten, die Entwicklung neuer Arzneien mit der Pharmakogenomik, die Neuzüchtung von Stress- und Schädlings-toleranteren Nahrungspflanzen, das Überprüfen genetischer Fingerabdrücke, das Klonieren von Genen und das Erstellen von Abstammungsgutachten bei Menschen und Tieren.

Sämtliche Lebensformen auf der Erde enthalten in ihren Zellen ihre individuellen Gene: Menschen, Tiere, Pilze, Pflanzen, Bakterien, Viren. Das PCR-Verfahren ermöglicht die erfolgreiche Vervielfältigung von all diesem Genmaterial außerhalb von Zellen. Warum sollte die DNA oder RNA denn überhaupt vervielfältigt werden? Ganz einfach: Das zu untersuchende DNA-Material liegt in den Laborproben in zu geringer Menge vor. Die Probenanalysen-Ergebnisse wären nicht hinreichend und aussagekräftig genug.

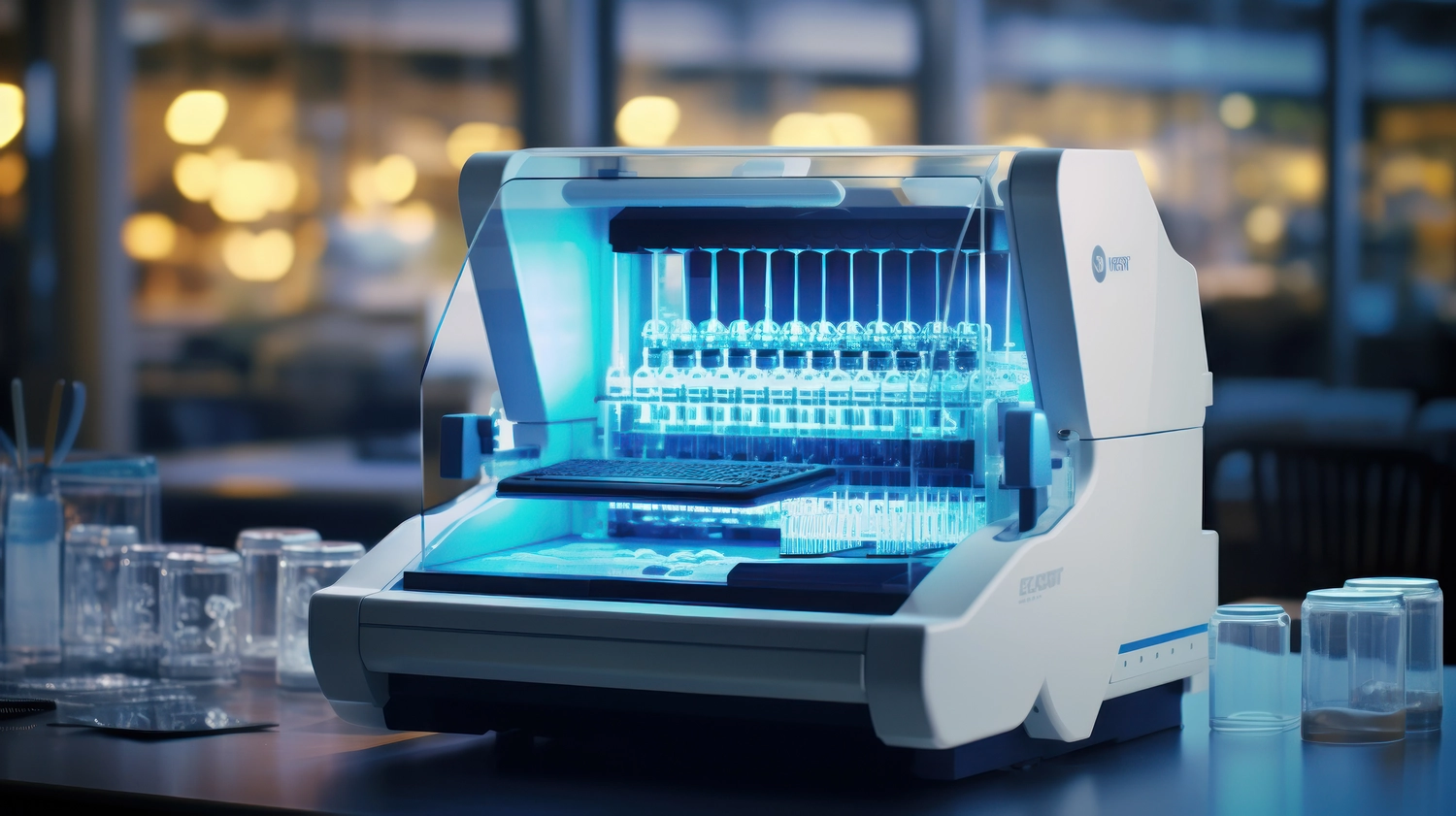

Das PCR-Verfahren kann bei allem und jedem zur Genuntersuchung angewendet werden: Menschen, Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien, Viren. Als erster Schritt erfolgt die Probenahme, beim Menschen zum Beispiel vom Speichel oder den Haaren, danach muss das Genmaterial erstmal isoliert und aufgereinigt werden, um für den PCR überhaupt verwendet werden zu können. Anschließend werden die Probematerialien im PCR-Test-Gerät, dem Thermocycler vervielfältigt, damit für die nachfolgenden Analysen ausreichend Genmaterial vorhanden ist.

Wer wissen möchte, wie der PCR-Test ganz praktisch funktioniert, findet hier ein gutes Erklärvideo:

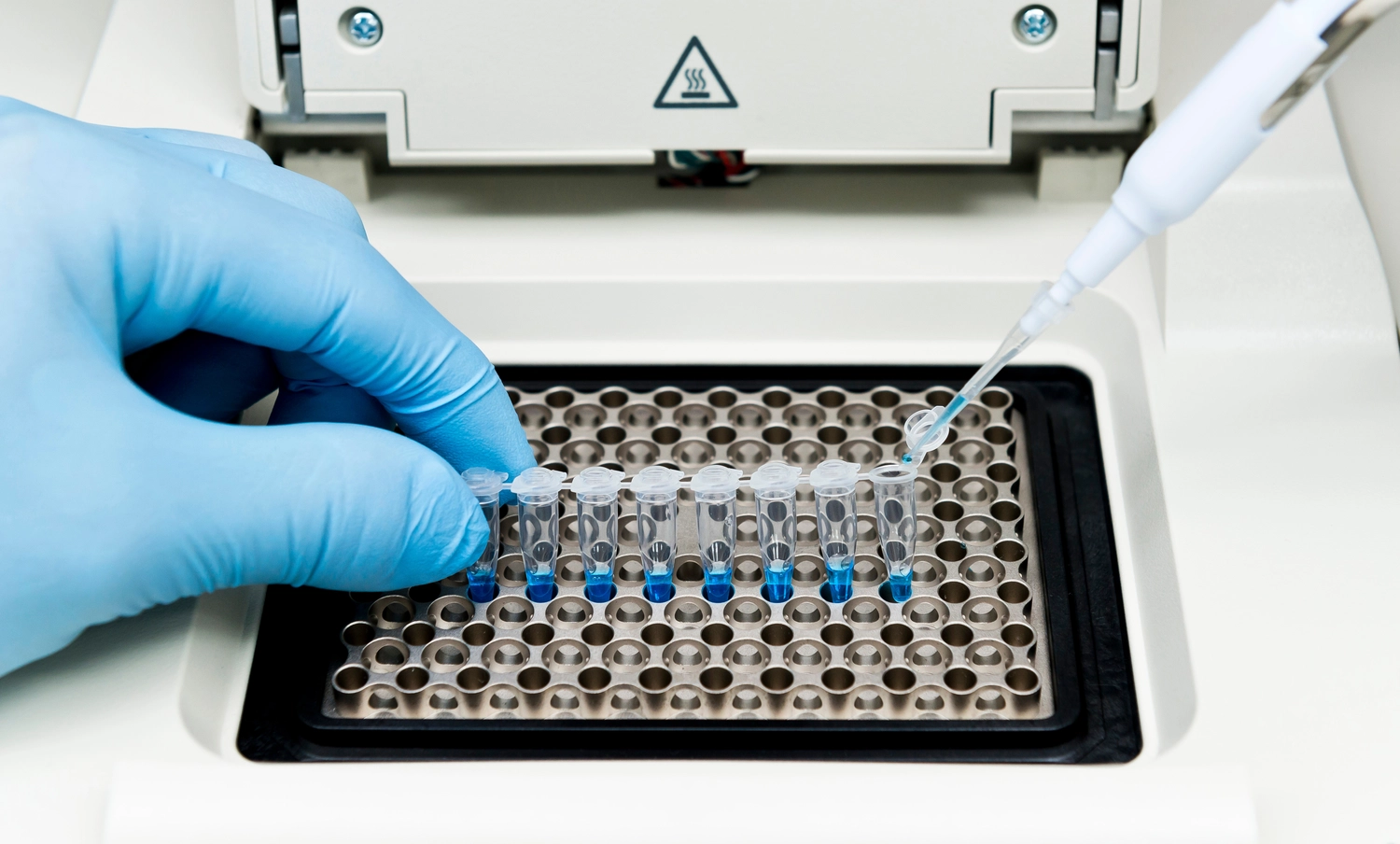

Im Thermocycler läuft die gesteuerte Vervielfältigung der DNA-Gen-Proben nach diesen drei aufeinander folgenden Arbeitsschritten ab:

Denaturierung=Aufspaltung von DNA-Strängen mittels kontrolliertem Erhitzen

Primer-Anlagerung=Annealing von vielen Einzelnukleotiden zu vielen neuen Copy-DNA-Strängen

DNA-Kettenverlängerung=Elongation, d. h. die DNA-Kettenverlängerung wird von dem Enzym DNA-Polymerase nach Art einer biologischen Kopiermaschine vollbracht.

Mehr zu den Funktionen und der Arbeitsweise eines Thermocycler-PCR-Geräts gibt es hier:

Das ist ein Paradebeispiel in der deutschen Kriminalgeschichte, wie hochempfindlich das PCR-Testverfahren ist und welche Sorgfaltspflicht von der DNA-Probenahme am Tatort bis zur PCR Test-Messung im Forensiklabor erforderlich ist, um gesicherte Täterzuordnungen machen zu können.

Tragischer Hintergrund ist der Mord an einer Polizistin in Heilbronn, die das Opfer eines Terrorangriffs wurde. Am Tatort wurden DNA-Spuren einer Frau als mutmaßlicher Täterin gefunden.

Diese Täterin, so ermittelte die Polizeiforensik, muss seit 1993 bis 2009 an mindestens 40 weiteren schwerwiegenden Verbrechen beteiligt gewesen sein!

Die angebliche Täterin blieb jedoch über mehrere Jahre ein Phantom. Irgendwann kamen allen Beteiligten Zweifel daran auf und es bestätigte sich: Die Täterinnen-DNA stammte aus Verunreinigungen von Spurensicherungsmaterial, nämlich den DNA-Probenahme-Wattestäbchen. Die Phantom-Täterin war in Wirklichkeit eine Produktionshelferin, die über Jahre an dem Herstellungsprozess dieser Wattestäbchen beteiligt war. Das hochempfindliche PCR-Testverfahren konnte die produktionsbedingten DNA-Verunreinigungen immer wieder dann nachweisen, wenn dieselben Probenahmewattestäbchen ein und derselben Herstellerfirma zur Täter-DNA-Spurensuche eingesetzt wurden.

Die Forensiker der Polizei haben danach Konsequenzen aus dem "Heilbronner Phantom" gezogen und verwenden seither nur noch DNA-freie Spurensicherungs-Wattestäbchen.